有機質資材を発酵させた肥料である「ボカシ肥」を使ってにんにくを栽培するページです。

家庭菜園で可能な有機質栽培で、「有機農産物の日本農林規格(JAS規格)」の農法とは無関係です。

有機質栽培の特徴とメリット

①畑は3年以上前から有機質肥料を使用している。

②農薬は極力使いません。

③化学肥料は使わないで、主に「ボカシ肥」を使います。

④当然ですが、放射性物質が含まれていたり、遺伝子組み換え作物だったりしない。

以上の4点をすべて満たす栽培が有機質栽培の特徴です

①味や色が良い

甘くてみずみずしさがあります。

②栄養価が高く・健康的

抗酸化物質を65%も多く含み、健康的です。

③安全性が高い

化学肥料は使いません。農薬はほとんど使いません。

通常の農法と比べて、余計に手間暇がかかり、大量生産に向いていませんが、家庭菜園には大いに向いています。

有機にんにくの栽培のこよみ

こよみ(暦)

8月 苦土石灰耕運、堆肥投入耕運

ニンニクの適正土壌酸度 は, pH6.0~6.5 とされていますので,できるだけこの範囲のpHに合わせます。

8月中旬に苦土石灰 を、1㎡当たり100gを投入し、鍬の入る約20㎝深さまで耕運します。

5日から1週間後に、バーク堆肥1㎡あたり2kgを投入し、耕運します。土壌改良剤があれば一緒に投入します。

耕運は鍬(くわ)でもできますが、耕運機があれば楽です。ホームセンターによっては、耕運機はレンタルで、軽四トラックは無料で貸してくれます。

9月 ボカシ肥料投入~耕運~マルチ

、 9月上旬に、ボカシ肥を1㎡あたり600gを畑に、入れて耕運します。米ぬかが手に入れば一緒に投入します。

にんにく栽培には穴あき黒マルチを利用します。黒マルチを張ることにより、雑草が生えにくく、草抜きなどの手間も省かれ、さらに、水分の蒸発も抑えられます。

マルチは風邪で飛ばないように、マルチの淵を砂で覆っておくか、マルチ止め具を利用して固定します。

穴の間隔は、中国ホワイト種なら小ぶりなので15cmでも構いません。福地ホワイト六片の場合は、20~25cmのものを使用します。日本農業システムから手に入れることができます。

10月 種の植え付け

ホームセンターで販売している「福地ホワイト六片」の種球は品質が良くありません。JA(農協)か青森のにんにく栽培専門業者から購入します。

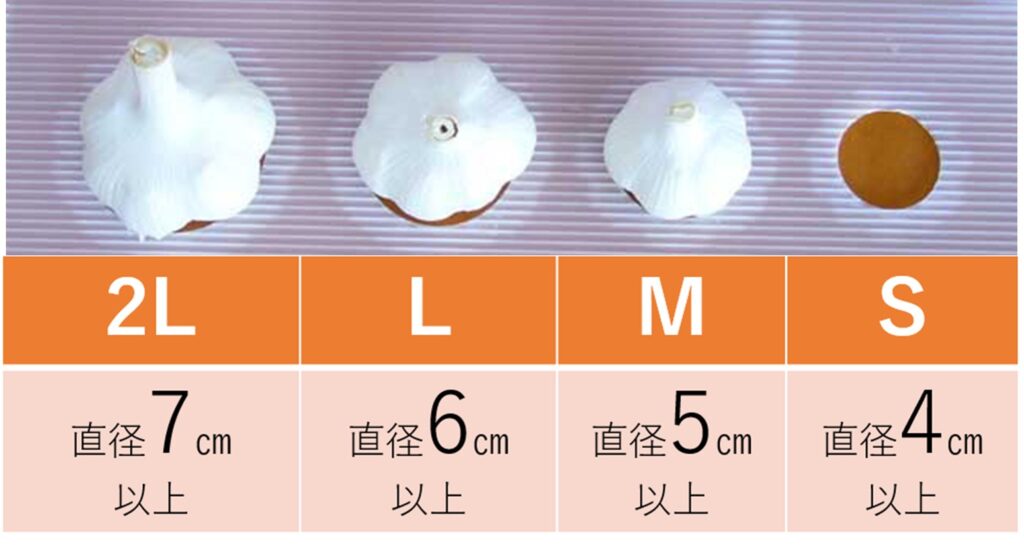

購入するのは、種用の「にんにく」です。種用がなければ食用のLサイズの「にんにく」でも構いません。売り切れになることがあるので早めに予約しておきます。

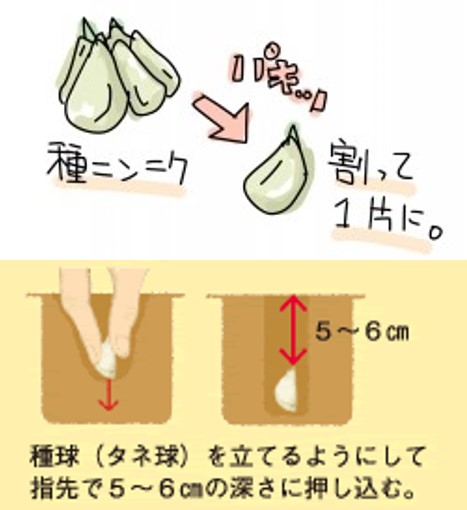

鱗茎をばらして薄皮がついたまま播種します。その中から小さいものを食用に回して、残りの大きいサイズを種球にします。薄皮を剥いで播種すたほうが発芽が早いとされています。

根が出る側(基部)を下に、芽が出る側(頂芽)を上にして、マルチの穴に手で押し込みます。深さは、地面から鱗片の頂芽までが5~6cm、または、地面から鱗片の底(基部)までが7cm程度にします。りん片の上は砂で覆っておきます。

形の良いにんにくにするために、深め8cmと深めに植え付けする人もいます。

11月 草抜きとマルチから頭出し

11月に入るとにんにくの芽が出始めます。同時に草の芽も出てきます。草の芽は早めに抜きましょう(以後、2か月に1回程度は草抜きが必要です)。

草抜きのときに、にんにくの芽がマルチの穴から出ないで、マルチの下に隠れているものがありますので、出来るだけ傷つけないようにそっと出します。

この時期になると、発芽状況が判明します。発芽していない穴に、予備の種を補充します。

12月 追肥

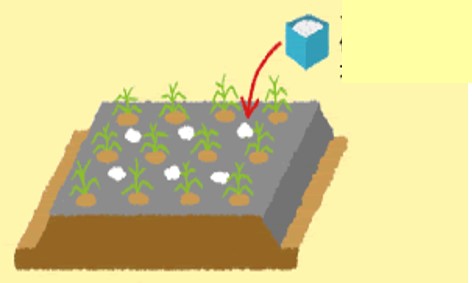

種を植えつけて約40日後の、発芽して根がしっかりした12月初旬頃に1回目の追肥をします。

追肥は、にんにくの株を避けて、マルチ上の条間にバラバラとまきます。雨が降ったときに溶け出し、マルチの穴から染み渡ります。雨が降る前日に施肥します。追肥はボカシ肥を、1㎡あたり60gを用います。(米糠または油粕の液肥を与えても構いません)

1月 わき芽かき(除けつ)

1個の種球を植えつけたのに2株になって芽が出てきた場合は、株を1本にします。そのまま放置すると、小さめのにんにくになってしまいます。

わき芽側の土を軽く掘り、残す芽の株元を押さえながら、わき芽を外側へはずすように引き抜きます。

わき芽をそのまま残すと、形が悪い2つの鱗茎が出来ますが、収量は増えます。

抜き取ったわき芽を、「葉にんにく」として食用にできます。

2月 除草と散水

2月は農閑期です。時々畑に出向き、雑草が生えていないかチェックし除草します。

また、雨が降らない日が続いた場合は、適宜散水します。葉物野菜ほどデリケートでならなくてもよさそうです。

枯れなくても、水分が不足すると、肥大化しないことがあります。鱗茎肥大期に乾燥させてはいけません。

特に、3月から5月までの肥大期には注意が必要です。

3月 追肥と除草

暖かくなり芽がぐんぐん伸び始める3月上旬に、鱗茎を肥大させるために、2回目の追肥をします。

にんにくの株にかからないよう、マルチ上の条間にバラバラとまきます。

追肥はボカシ肥を、1㎡あたり60gを用います。(米糠または油粕の液肥を与えても構いません)

暖かくなると草生が盛んになります。マルチの穴から生えた草はこまめに早めに抜きとります。

4月 マルチ除去~とう摘み

また、春の過湿は、病害発生の原因になるので、4月に入ってからマルチを除去しす。

春腐れ病にかかっていないかチェックして、春腐れ病にかかっている株は土ごと抜き取り、畑以外のところに処分します。

花芽の茎の部分が30cm以上になったところで収穫し、「茎にんにく」として食べましょう。花芽を摘まないと、にんにくの肥大化に悪影響を及ぼします。

あまりのも、とうの小さいうちに摘み取ると、玉割れ(鱗片が肥大して分離)が多くります。

5月 収穫~根切りと茎切り

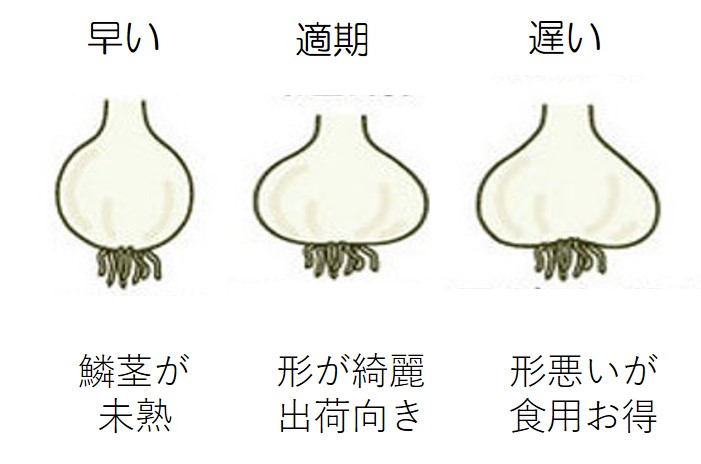

以下の3つの条件すべてに適合した時期が収穫適期になります。 ①花茎が出てから10日~2週間後

(または、茎を収穫して1週間から10日後)

②株全体の葉が、3~5割ほど、黄色くなり枯れた。

③試しどりして、にんにくのお尻がフラットになった

(左図の中央)

収穫適期は、にんにくの種類や播種の時期などにより異なりますが、おおむね5月~6月上旬までです。

雨の日の収穫はさけます。雨の日に収穫をすると、肝心のにんにくの球だけが地中に残ることがあります。

スコップを使用して、鱗茎を傷つけないように掘り起こして引き取ります。

畑の土がすごく柔らかい土なら、手で抜き取ることができ能率的です。普通の畑では、茎がすっぽ抜けることがありますので、手間でもスコップを使う方をお勧めします。

引き抜いたにんにくは、収穫した畑の上に並べて、2~3日間晴れの日に天日干しにして乾燥させます。

にんにくをマルチの上に乗せておかないように要注意です。必ず土の上におきます。それは、天候がよい場合はマルチが非常に高温になり、ニンニクが「煮えた」状態になるからです。

乾燥させるのは腐敗防止のためです。

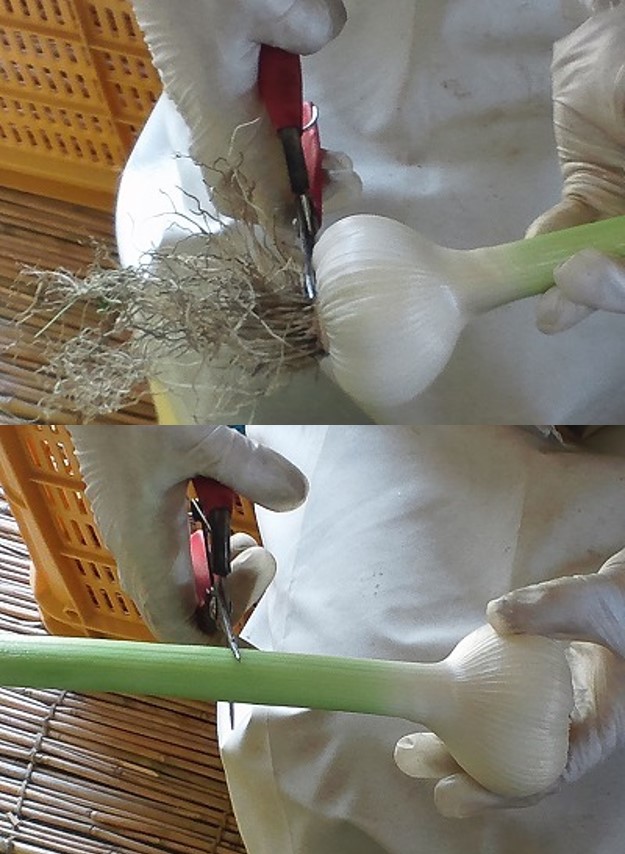

収穫したにんにくを乾燥にかける前に少しでも容量を減らす為、 根と茎を切ります。

薄皮を剥いてからの方が、根が切りやすくなります。根を切るにんにく専用のハサミがあります。園芸用のはさみでも構いません。

茎の長さは短いほどよく乾燥します。ひもで茎部分をくくって吊るすなら15~20cm、網袋に丸ごと入れるなら2~3cm程度に短くします。

一連の作業は土が付いたままでも構いません。

収穫後の2週間のものを「生にんにく」と呼んでいます。

通常販売しているにんにくは、長期保存のために収穫後、水分を30%以上とばす高温乾燥処理をしております。

それと比べ「生にんにく」は掘りたてなので「水々しく」「モッチモチ」! 加熱した時に、掘りたての時期にしか味わえない「旬の甘味」を感じさせてくれます。

6月 乾燥

日蔭で、風通しの良い、雨に当たらない場所を選びます。

①茎をひもで束ねて、単管や支柱などに、引っ掛けて吊るします。(写真上の2つ)

②収穫用の網袋に10程度入れて、軒下などに吊るします。(写真一番下)

日光に当てないのは、植物の活動を休止させ、腐食などの品質の劣化を防ぐ為です。

期間は1か月くらいが目安で、にんにくの重量が3割減で終了です。

雨が多く気温の高い高温多湿の地方では、腐食に注意します。玉ねぎと同じく、大きい球ほど腐りやすいです。

また、3月中旬以降に施肥をした場合、腐っていきます。

さらに、あまり早く収獲すると、形はにんにくでも甘皮が多くを占めているので腐ります。葉茎が半分以上枯れ、にんにくが完成されるまで、収穫を我慢します。

自然乾燥からの保存で、スカスカになってしまう理由は2つです。食害されてしまった ・カビなどの理由で腐れてしまった 。初期の乾燥までの処理を丁寧に行うと軽減されます。

7月 種としての保存と食用のための保存

乾燥後したあと、冷蔵庫に保存しておけば食用のためには数カ月もちます。

乾燥したにんにくの中から、秋に種として植えつける種球を確保します。

大きく(Lサイズ以上:左図参照)皮がしっかり付いていて茶色の変色のない鱗茎を選び保存します。

種子用にんにくは、段ボールの箱に籾殻を入れて、そのなかに丁寧に埋めて保存します。腐らないよう、カビが付かないよう、乾燥しすぎないよう、植えつけの秋まで保存します。